基础信息

本名:岑淑仪

活跃年代:1970年代香港影坛

籍贯:广东南海

职业标签:邵氏合约演员、武侠片女星、风月片符号

银幕特质:冷艳与市井气交织,擅用眼神与肢体传递复杂人性

光影浮沉:从训练班到类型片突围

1.初绽锋芒(1973-1974)

1973年以邵氏演员训练班毕业生身份参演《女集中营》,饰演战火中挣扎求生的女性,片中蓬头垢面却难掩倔强眼神的表演,为后续角色奠定反差基调。次年正式签约邵氏,在历史巨制《倾国倾城》中惊鸿一瞥,饰演宫闱侍女,仅三句台词却以掀帘时指尖微颤的细节,暗喻封建枷锁下的人性压抑。

2.类型片巅峰(1975-1978)

1975年迎来事业转折,在何藩执导的《长发姑娘》中塑造华语影史经典风月形象。片中她以及腰黑发为叙事载体,浴室戏独创“发丝掩映”技法——湿发如瀑遮半面,仅以锁骨起伏传递情欲张力。该片在法国戛纳影展引发热议,被西方影评人称为“东方情欲美学的丝绸革命”。

同期跨界武侠领域,《中国超人》中饰演外星女战士,身披银色铠甲完成高空威亚戏,剧组人员回忆其拍摄时拒用替身:“吊钢丝比穿高跟鞋走红毯更自在。”

3.市井烟火与银幕余晖(1978-1979)

1978年参演《捞家捞女捞上捞》,烫爆炸头穿喇叭裤演绎底层舞女,与秦沛的对手戏即兴加入甩烟灰缸动作,台词“老娘跳的是求生步,不是给你看的脱衣舞”成为市井金句。息影前最后作品《湾仔四条女》中,素颜出演单亲母亲,码头送别戏眼含泪光却嘴角带笑,被导演评价为“卸尽铅华方见演技筋骨”。

银幕美学:商业框架下的艺术突围

身体叙事:首创“遮蔽美学”,《骗财骗色》中坚持穿高领旗袍完成床戏,仅以颈后汗珠反映角色心理。李翰祥曾要求增加裸露镜头,她反驳:“情欲在想象中才致命,脱光了反倒廉价。”

时代隐喻:在《蛇女欲潮》中借奇幻外壳探讨女性困境,饰演的蛇妖化身都市女郎,台词“蜕皮疼的是身,做人疼的是心”被女性观众奉为生存箴言。

即兴创作:《猛男大贼胭脂虎》片场临时修改剧本,为黑帮情妇角色设计数钱时舔拇指动作,后成为香港电影“蛇蝎美人”标配肢体语言。

人生转折:从镁光灯到裁衣剪

急流勇退:1979年突然息影,面对媒体追问仅以“演员如季节花,开过便要谢幕”作答,拒绝所有复出邀约。

跨界谋生:转行经营九龙塘服装定制店,专为职业女性设计改良旗袍,领口保留戏服盘扣元素,袖口却改为利落收窄,熟客称其作品“带着片场风骨的生活战袍”。

晚年哲思:2000年后常穿棉麻唐装巡店,被影迷认出时淡然笑言:“从前在片场穿戏服演别人,现在裁布衣过自己,都是手艺活。”

人生总结

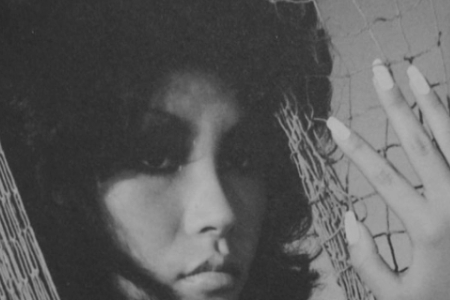

这位七旬香江影人,用六年银幕生涯凿穿了商业类型片的性别枷锁。当后世争论风月片该被供奉还是解构时,她在九龙塘裁缝铺里修剪布料的侧影,早已给出最朴素的答案:真正的表演从未困于镜头之内,生活的每一针一线皆是续章。或许正如某日她抚过昔日剧照时的自语:“戏服再华美,不如棉布耐搓洗。”从邵氏片场的聚光灯到裁衣台的台灯,丹娜的人生恰似她最爱的普洱——初泡浓烈,再泡回甘,余韵绵长。

浏览热度

相关导航

从SM练习室到央视春晚,从偶像男团到实力演员,侯明昊用十年时间完成蜕变。当同龄人仍在甜宠剧打转时,他已在漫改、悬疑、武侠等多赛道证明可能性

梅婷

从8岁童星到一级演员,梅婷以40余年演艺生涯诠释“低调的实力派”,她以《不要和陌生人说话》唤起社会反思,用《父母爱情》温暖亿万观众,更在公益与家庭中书写从容人生

董璇

董璇的22年演艺生涯,是一部从“雪花女神”到“商界木兰”的觉醒史诗,她以《雪花女神龙》定格了80后的武侠记忆

王琳

从《情满珠江》的改革浪潮见证者,到《骄阳伴我》中的现代都市母亲,王琳的演艺生涯折射出中国影视行业的变迁

姚安娜

姚安娜的成长轨迹充满矛盾与突破——既是衔玉而生的“公主”,也是直面群嘲的“破局者”

裴斗娜

撕裂银幕的叛逆精灵,重构亚洲审美的光影诗人

孙艺珍

孙艺珍:镌刻时光的氧气美人,永不褪色的韩流传奇

虞书欣

虞书欣用十年完成从“争议少女”到“多栖标杆”的蜕变:演技上以蔡敏敏、小兰花等角色撕掉标签;综艺中以真实性格打破偶像工业套路

暂无评论...